Mateu Morillas-Torné*

La construcción de la primera línea de ferrocarril moderna del mundo unió en 1830 Liverpool con Manchester. Desde ese momento, la red se extendió y dominó el sector del transporte terrestre a medianos del siglo XIX. Pero fue paulatinamente sustituido por el transporte por carretera. En consecuencia, en la actualidad se ha convertido en un tema de interés académico, pero también de aficionados al ferrocarril. Prueba de ello son las numerosas asociaciones que difunden conocimientos alrededor de los ferrocarriles y defienden su patrimonio histórico.

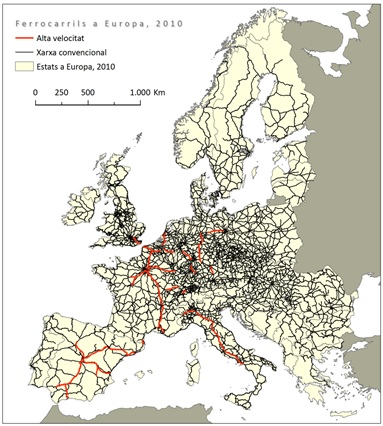

Uno de los aspectos más interesantes es su implantación en el territorio. En este caso, en Europa, por ser cuna del ferrocarril en el mundo. Los mapas antiguos de ferrocarriles, originalmente destinados a los turistas, la información proporcionada por organismos oficiales y las publicaciones académicas permiten reconstruir la cronología de la apertura y cierre de las líneas a escala europea.

Las primeras líneas poco tienen que ver con las actuales. Se construyeron a principios del siglo XIX en las regiones mineras de Escocia y Gales, y sus locomotoras tenían frecuentemente tracción animal. Estas líneas eran financiadas por el capital privado y el Estado se limitó a legislar para fomentar la competencia.

La primera línea con tracción a vapor y servicio de pasajeros se construyó en 1825, y conectó Stockton con Darlington (40 km). George Stephenson, ingeniero constructor, decidió usar el ancho de vía más común en la región minera donde trabajaba: 1.422 mm. En 1830 se puso en servicio la considerada primera línea moderna del mundo, por ser únicamente con tracción a vapor, unir ciudades importantes y, desde sus inicios, tener ingresos elevados en el transporte de pasajeros. Se trata de la línea Liverpool-Manchester (97 km), por la que se añadió media pulgada de ancho de vía, llegando al actual estándar: 1.435 mm.

Este hecho comportó consecuencias importantes. El mismo Stephenson y otros ingenieros ingleses lo utilizaron para construir la infraestructura en otros países de Europa. Así, Holanda, que inicialmente utilizaba el ancho de 1.945 mm, tuvo que ceder ante las presiones de Prusia para adaptarse a los 1.435 mm. Lo mismo ocurrió con el Ducado de Baden (Alemania), después de haberla iniciado a 1.600 mm. Sin embargo, España y Portugal (1.668 mm), Rusia, Finlàndia y Republicas Bálticas (1.524 mm) e Irlanda (1.600 mm) no adaptaron su red, cosa que ha dificultado cruzar sus fronteras en ferrocarril.

Aparte del Reino Unido, otro país en iniciar tempranamente la construcción de la infraestructura ferroviaria fue Francia. Sus primeras líneas enlazaban las minas de carbón y centros industriales con la red de vías navegables. Sin embargo, su insuficiente capital privado obligó a constituir un sistema de economía mixta, basado en la concesión de líneas por periodos de 99 años. Esto provocó debates entre defensores del laissez faire y partidarios del control público del servicio.

En el imperio Austrohúngaro, Alemania y Bélgica se construyeron también muy tempranamente las primeras líneas. La mayoría de ellas, de servicio exclusivamente minero o de conexión de ciudades portuarias con vías navegables interiores.

La red empezó a crecer en toda Europa y en 1870, cuando casi todos los países habían construido al menos una línea –excepto el Imperio Otomano–, dos terceras partes de la infraestructura en el continente se concentraban en el Reino Unido, Francia, Bélgica y Alemania. Pero a partir de este año, hasta finales de la década de 1930, hubo una mayor expansión de la red en la periferia: países nórdicos, Europa del Este y Península Ibérica.

La Segunda Guerra Mundial supuso un punto de inflexión en la expansión de la infraestructura ferroviaria. A finales de los años 30 parte de la red de Francia quedó cerrada. Más tarde, en el Reino Unido se cerraron casi 15.000 km, la mitad de su red, en tan solo 20 años (1950-1970). Otros países, como Alemania, Suecia, Dinamarca y, en menos proporción, España, Portugal y Noruega también cerraron parte de su red a partir de 1970.

Finalmente, llegó la alta velocidad. Pese a ser una tecnología reciente, puesta en marcha a finales del siglo XX, ya en 1903 de forma experimental se consiguieron velocidades altas con ferrocarril en Alemania. Pero fue en 1964 en Japón donde se implantó esta tecnología por primera vez. Dentro de Europa, en 1976 en Italia (la Direttissima, entre Roma y Florencia) y en 1981 en Francia (París-Lyon) fueron las primeras líneas de alta velocidad en servicio.

Si a finales del siglo XX Francia lideró la construcción de la alta velocidad ferroviaria en Europa, a partir del siglo XXI España tomó este rol: a principios de la década del 2010 se convirtió en el primer país europeo en longitud de red de alta velocidad y segundo en el mundo, detrás de China. Esta política ha sido objeto de críticas de expertos en la materia por promover una red ineficiente y deficitaria.

Un caso curioso en la alta velocidad es el del Reino Unido. El país que fue líder en el siglo XIX en impulsar una red de ferrocarriles por todo el país, solamente ha construido una línea. Y, al contrario que España, Francia o Italia, esta línea ha servido para conectar su capital (Londres) con el exterior (Francia). Esta curiosidad cobra mayor relevancia, puesto que ha sido necesaria una inversión mucho mayor para cruzar el Canal de la Mancha a través de un túnel marítimo.

A grandes rasgos, y a modo de resumen, la construcción de la infraestructura ferroviaria en el continente ha pasado por cinco fases: 1) Los inicios en Inglaterra y Gales, 2) la primera expansión en Europa occidental, 3) una segunda expansión en los países periféricos, 4) cierre de líneas, y 5) construcción de la alta velocidad. Dentro de cada país, el ritmo de construcción ha sido muy diferente, en función de su desarrollo, de las estrategias económicas y de integración territorial, y a las condiciones geográficas, entre otras. Pero todos ellos han visto un auge de su red, en periodos e intensidades diferentes, hasta que algunas líneas han quedado inutilizadas por la guerra o por haber dejado de ser rentables ante la eclosión del automóvil. Entonces, aquellas que además de deficitarias, carecían de interés público, han acabado cerradas.

Para mayor información:

MORILLAS TORNÉ, Mateu. Evolució del ferrocarril a Europa. En: Evolució del ferrocarril a Europa i la seva influencia en els canvis en la distribució de la población. El cas d’Espanya, 1848-2010. [en línea]. Tesis doctoral. Universitat de Lleida, 2014. Disponible en <http://hdl.handle.net/10803/285340>.

*Mateu Morillas Torné es Doctor en Geografía por la Universitat de Lleida.

Frases destacadas:

“Los mapas antiguos de ferrocarriles, la información de organismos oficiales y las publicaciones académicas permiten reconstruir la cronología del ferrocarril en Europa”

En 1830 se puso en servicio la considerada primera línea moderna del mundo: Liverpool-Manchester (97 km)

“en el Reino Unido se cerraron casi 15.000 km, la mitad de su red, en tan solo 20 años (1950-1970)”

![El mito de la autenticidad. Fuente:< www.tiempobbdo.com> [19 de marzo de 2013]](https://primeraepoca.geocritiq.org/wp-content/uploads/2023/02/image-30.png)