El deporte siempre ha sido un bálsamo para la política, al menos cuando esa política está muy en entredicho, también para países emergentes, como trampolín para su reconocimiento pleno. En un estudio profundo podríamos, incluso, adentrarnos en los juegos olímpicos de Grecia, pero no es preciso entrar en esa noche de los tiempos. Todos recordamos las cinco copas de Europa del Real Madrid en el régimen de Franco, donde el deporte dependía, además, de la Secretaría General del Movimiento, o la utilización de las medallas olímpicas de los países del Este en tiempos de la Guerra Fría (mención especial a la rumana Nadia Comaneci), triunfos aprovechados por sus regímenes para mostrar que son de verdad una nación (lengua, leyes, contexto histórico, natural), o sea, que hay una simbiosis entre el pueblo y el Estado. Dicho con otras palabras más simples en la portada del periódico deportivo francés L’Équipe del 16 de julio pasado: “Los azules (Francia) escriben su propia leyenda, la de un equipo y un país en plena comunión”.

En el reciente Campeonato del Mundo de Fútbol, hemos visto una nación ganadora (Francia) con una crisis en distintos frentes (paro, economía, migración) y una finalista (Croacia) como nación emergente deseosa de ocupar un lugar político en el concierto del reconocimiento mundial. Las dos naciones merecieron subir al podio por su buen hacer en el campo y no hubo lugar a especulaciones extradeportivas. No, en el caso de estos dos países la limpieza ha brillado por su presencia, lo cual también debe ser base de una nación.

Voy a centrarme en los campeones. Sentir esta vivencia en la misma Francia ha sido una experiencia de cómo se apuntala una nación desde la base misma, desde su ciudadanía, desde su propio ser, desde su nación, como individualidad y como colectividad, y con juego limpio. Efectivamente, ver empezar un partido de fútbol con el canto de la “Marsellesa” por los jugadores y cuerpo técnico con la pasión de quien siente a su patria como su casa en el sentido más amplio y hasta acogedor del término no es lo mismo que quien no manifiesta ninguna emoción hacia los colores que, al menos en teoría, son los suyos, pero cantar ese himno tras cada victoria en los bares por millones de personas implica un asentimiento de la realidad de la nación, una especie de plebiscito del sentir francés refrendado a cada victoria en un ejercicio que creíamos monopolio de los países latinos o de los hinchas ingleses. Pero no, esta demostración cívica se produjo en el país del Siglo de las Luces, donde cabíamos todos, en una manera de reafirmar el contexto histórico natural de Francia como nación acogedora. Y, en fin, en todas las televisiones del mundo hemos visto a Francia representada en su lugar más emblemático (la Tour Eiffel) viendo la final en pantallas gigantes y subiendo los Campos Elíseos, cual si de la celebración de la divisa “liberté, égalité y fraternité” se tratara.

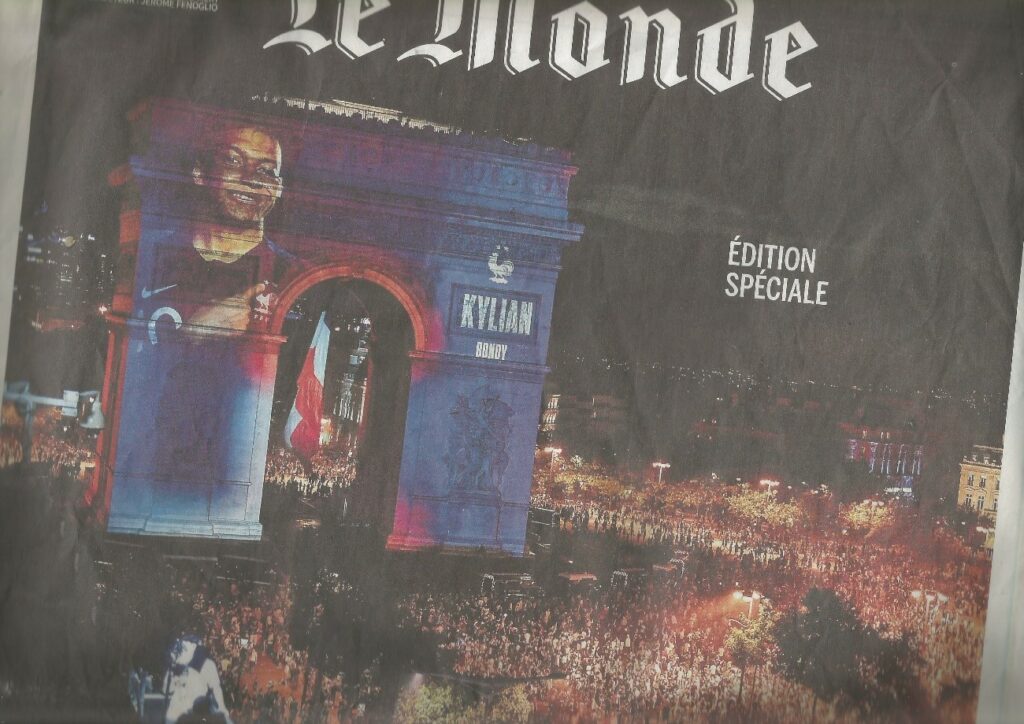

Evidentemente no sólo fue una fiesta (como diría Hemingway), también algún altercado callejero, (in)evitable, sucedió al amparo de esa multitudinaria efervescencia, y por supuesto la política siguió su curso en su ejercicio constante de que la condición humana existe como resumía la revista Marianne “el domingo 15 de julio el país ha cedido al unísono a la euforia de la victoria de los Azules. Sin olvidar las realidades del mundo y sin ceder a las recuperaciones políticas”. Y es que cada medio de comunicación hizo su lectura, su política, del evento. La misma revista citada subraya su visión general: “Un pueblo AZUL-BLANCO-ROJO fija unos minutos esenciales en un desencadenamiento de alegría un poco absurdo para un juego irrisorio”, sin embargo, unas páginas más adelante hace un juego de palabras con la proclama de la nación francesa: “Liberté, Egalité, Mbappé”.

Mbappé, jugador excepcional. Referente obligado de esta Francia que parece que se haya despertado asumiendo que el color de la piel no es cualidad identitaria de la nación, ni el apellido, ni el origen, lo que significa que el concepto en sí no es estático sino adaptativo, y por tanto adoptable a cada cambio, lo cual no quiere decir que va a ser la panacea de los problemas franceses ni mucho menos, como no lo fue en 1998, cuando se alcanzó por primera vez el mismo título pero sí que debe ser un estímulo para mantener la moral y el optimismo (¡ah, y lástima que esta magia esté tan mediatizada por el dinero!), o en palabras del ex presidente de la República francesa François Hollande: “El equipo de Francia da una felicidad inmensa a nuestro país, que no hace desaparecer todas las dificultades y disparidades pero que permite la unidad. Hay que utilizar estos momentos, demasiado raros, para asegurar aún más la cohesión y no sólo quedar satisfechos por la fiesta de algunos días”. Aunque la frase más ilustrativa de la nación francesa campeona del mundo de fútbol es la de Barack Obama: “Mirad el equipo de Francia que acaba de ganar la copa del mundo. Todos estos tíos no parecen, según yo, Galos, son franceses, son franceses”. Si se asumiera esta realidad bien merecería que el 15 de julio fuera una segunda fiesta nacional.

1.Edición especial de Le Monde, Mbappé en la foto

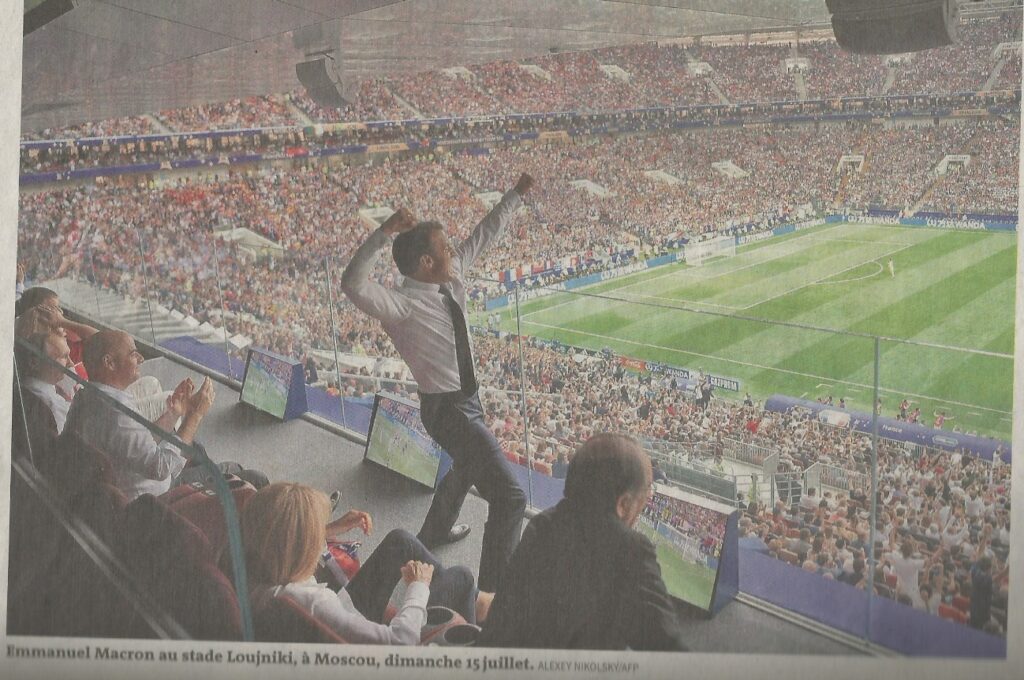

2.El presidente Emmanuel Macron en el estadio de la final celebrando el primer gol de Francia

Para escribir este artículo he consultado los periódicos: Le Parisien (días 17 y 20 de julio), Le Monde (Edición especial, 17 de julio), l’Équipe (días 16 y 18 de julio) y la revista Marianne (número 1114, del 20 al 26 de julio de 2018).

Para mayor información: Diccionario enciclopédico Salvat, tomo IX. Barcelona. Salvat editores S.A., 1955.http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/politica/diferencia_estado_nacion

Fernando Martín Polo es Doctor en Geografía Humana por la Universidad de Barcelona.